MY START コラム:Google Workspace をこれから導入・検討する方向けのコラム記事です。

自治体DXとは?課題や推進のポイント・行政の取り組み事例を紹介

自治体DXとは?課題や推進のポイント・行政の取り組み事例を紹介

デジタル技術を活用することで、業務効率化や古いシステムからの脱却を実現するDX。

近年では、企業だけでなく自治体に対してもDXの取り組みが求められています。

本記事では自治体のDXについて、その必要性や推進する上での課題、推進の流れを解説します。実際の取り組み事例も紹介していますので、参考にしてください。

自治体DXとは

自治体DXとは、都道府県や市区町村などの自治体がデジタル技術を活用して、行政サービスの向上や効率化に取り組むことです。

令和2年12月、政府において「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針(PDF)」が決定され、目指すべきデジタル社会のビジョンとして「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会〜誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化〜」が示されました。

また、令和4年6月には「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定され、上記のビジョンが、目指すべきデジタル社会のビジョンとして改めて位置づけられました。

参考:総務省|自治体DXの推進

自治体DXの推進で求められること

前述のビジョンを実現するためには、住民に身近な行政を行う自治体である市区町村の役割が極めて重要だとされています。

自治体においては、以下のようなことが求められるとともに、DXの推進にあたって住民等とその意義を共有しながら進めることも重要視されています。

- 行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して住民の利便性を向上させる

- デジタル技術やAI等の活用により業務効率化を図り、人的資源を行政サービスのさらなる向上に繋げていく

また「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において掲げられた以下の基本戦略に基づいた取り組みが期待されています。

- デジタル社会の実現に向けた構造改革

- デジタル田園都市国家構想の実現

自治体DXの重点取組事項

総務省が改定した「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画【第2.0版】」では、自治体DXの重点取組事項として、以下の6つの項目が挙げられています。

- 自治体の情報システムの標準化・共通化

- マイナンバーカードの普及促進

- 行政手続のオンライン化

- AI・RPAの利用推進

- テレワークの推進

- セキュリティ対策の徹底

参考:総務省|自治体DXの推進

なぜ自治体DXが必要なのか

自治体DXが必要とされている背景として、自治体職員数の減少が挙げられます。

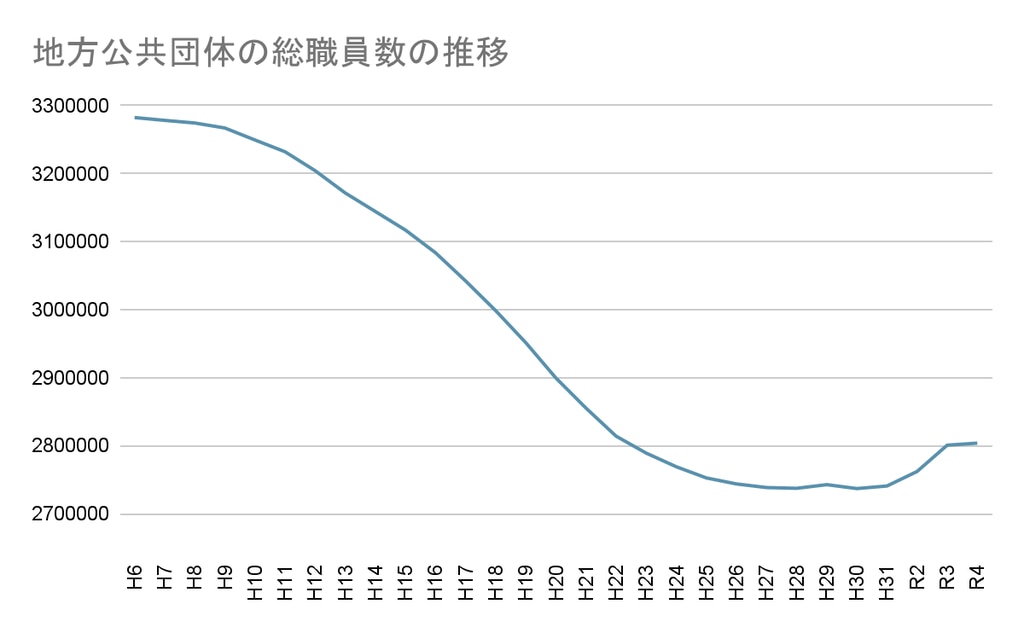

総務省が発表した「地方公共団体の総職員数の推移」によると、令和4年の総職員数は前年より3,003人増加し、2,803,664人となっています。

※「地方公共団体の総職員数の推移 」を元に作成

ピークである平成6年から平成28年にかけて一貫して減少しており、その後微増傾向にありますが、令和4年の職員数は平成6年から約15%減少していることが分かります。

単純に考えると、職員数減少に伴い1人あたりの業務が増え、負荷がかかってしまうことになります。業務負荷を軽減するため、デジタル技術を活用したDXが求められているといえるでしょう。

また、少子高齢化による自治体の財政悪化も考えられます。総務省によると、2065年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は38%台になると推計されています。労働人口の減少と都市部への人口一極集中により、地方では過疎化や税収の減少による財政悪化が見込まれるため、DXによる業務効率化の重要性が高まると考えられます。

参考:我が国の人口について

自治体DXにおける課題

自治体DXにおいては、以下のような課題が挙げられます。

- アナログ作業からの脱却

- デジタル人材の確保と育成

アナログ作業からの脱却

デジタル化の進んでいない自治体では、書類による手続きなど、アナログ作業を中心とした業務が残っています。

このような紙を使った業務がある場合、書類の保管場所が必要になるだけでなく、管理コストも発生してしまいます。また、書類を紛失するリスクも抱えています。

自治体DXにおいては上記のような管理コストやリスクを減らすため、アナログ作業からの脱却が求められるでしょう。

デジタル人材の確保と育成

自治体DXにおいては、デジタル人材の確保と育成が求められます。

特にデジタル化の進んでいない自治体では、ITリテラシーの高い人材の採用や育成が課題となるでしょう。

十分な能力・スキルや経験を持つ職員を配置するのが難しい場合には、外部デジタル人材の活用を検討する必要も出てきます。

自治体DX推進の流れ

自治体DXを推進する際の大まかな流れを解説します。

- DXの認識共有・機運醸成

- 全体方針の決定

- 推進体制の整備

- DX取組の実行

それぞれ詳しく解説します。

① DXの認識共有・機運醸成

自治体DXの推進には、デジタル化自体を目的とせず、あくまで手段と認識する必要があります。

そのためには、首長や幹部職員によるリーダーシップの発揮や強いコミットメントが重要であり、首長や幹部職員自身がそのことを理解しなければなりません。

他にも、プロジェクト・チームを設置する事例や、ヒアリングによる課題抽出を行った事例、民間企業や地域住民等と意見交換を行った事例などがあり、これらはDXの認識共有や機運醸成に有効だったと考えられています。

② 全体方針の決定

次に、相互に関連するDXの取組を総合的かつ効果的に実施し、全庁的にDXを推進するために、全体方針を決定する必要があります。

全体方針は、既存の情報政策に関する方針を改定する場合、自治体によっては「戦略」という名称を使うことも考えられます。

全体方針は「DX推進のビジョン」と「工程表」から構成されるのが一般的で、広く自治体内で共有されなければなりません。

③ 推進体制の整備

全体方針を踏まえて、DXの推進体制を「組織」「人材」の両面から整備する必要があります。

組織の整備においては、DX推進担当部門の設置やその他の部門との連携体制の構築が求められます。

人材面においては、デジタル人材の確保や育成が求められます。スキルを持った職員の配置が難しい場合は兼務などの工夫を行ったり、必要に応じて外部人材を活用したり、民間事業者への業務委託も検討する必要があります。

④ DX取組の実行

前述した「DXの重点取組事項」を踏まえて、個別のDXの取組を計画的に実行します。

実行に当たっては、各自治体においてPDCAサイクルによる進捗管理を行うことが望ましいとされています。

なお、DXを推進するに当たって、柔軟でスピーディーな意思決定が求められる場合には、OODAループのフレームワークを活用し、アジャイル型の進捗管理を行うことが有効とされていますので、自治体の取組内容によってはこのような進捗管理方法の導入も検討しましょう。

自治体DXの取組事例

セキュリティ対策として Google Workspace を活用

鹿児島県肝付町が Google が提供するクラウド型グループウェア「Google Workspace」をセキュリティ対策に活用した事例です。

これまで、自治体にはセキュリティ対策として、庁内ネットワークとインターネットを分離することが求められており、肝付町もこれに従っていました。

その後総務省がこの対策を見直し、インターネットからデータを取り込む際に、セキュリティの脅威を除去する「無害化」の処理を実施することで庁内ネットワークとインターネットの接続が認められました。

この「無害化」を実施するにあたって肝付町は Google Workspace を採用。Google 日本法人によれば、これは全国の自治体で初めての試みとなります。

出勤簿廃止によるペーパーレス化とテレワークの促進

京都府の「出勤簿廃止によるペーパーレス化とテレワークの促進」事例の概要を紹介します。

- 課題:紙の出勤簿を使用していたところコロナが拡大。テレワーク実施に当たり職員の勤務状況の管理が必要になった。

- 取組:職員のPCへのログイン・ログアウト情報を既存システムと連携し、出勤状況を一元管理できるシステム改修を実施した。

- 効果:所属長が職員の出退勤状況を正確に管理できるようになった他、職員も出勤簿への記録が不要になり、紙の出勤簿を廃止できた。

業務の効率化による書かない窓口、ワンストップ窓口の実現

北海道北見市の「業務の効率化による書かない窓口、ワンストップ窓口の実現」事例の概要を紹介します。

- 書かない窓口の実施:職員が来庁者の本人確認を実施。来庁者から必要な証明書を聞き取り、システムを利用して申請書の作成支援を行うことで、来庁者は申請書に署名するだけで済むようになった。

- ワンストップ窓口の実施:他課の手続きを住民異動窓口に集約。来庁者の移動や、課を回るごとに発生する本人確認や、異動内容の説明の手間を省略した。手続きは窓口支援システムで自動判定できるようになった。

- RPAの業務利用:証明書交付申請及び住民異動届受付時のデジタルデータを活用。証明交付及び住民異動入力業務をRPAにより一部自動化した。

電子回覧板導入による持ち運びの負担軽減や周知効果の向上

宮城県仙台市の「電子回覧板導入による持ち運びの負担軽減や周知効果の向上」の事例を紹介します。

- 課題:高齢化が進む一部地域において紙の回覧板の持ち運びが負担となっており、早く回すことが優先されることで周知効果に問題があった。

- 取組:電子回覧板の導入により市政情報や町内会の連絡等を少ない負担で行えるよう実証実験を実施した。

- 状況:前年の実証を踏まえ、電子回覧システムの本格導入を目指す(令和4年)

まとめ:自治体DXについて

本記事では自治体DXについて解説しました。

自治体DXは、職員の負担軽減や住民の利便性向上の観点から、取り組みが求められています。

自治体DXを推進するに当たっては、デジタル人材の確保や育成などの課題が浮き彫りになることでしょう。

吉積情報株式会社では、自治体DXにも活用できる Google Workspace の導入プログラム「MY START for Google Workspace」を提供しています。

ツールの使い方のレクチャーや、効果的な使用方法も提案していますので、ぜひ検討してみてください。

%20(1).png?width=1080&height=227&name=YOSHIDUMI_01%20(3)%20(1).png)