ファイルサーバーを移行する方法

ファイルサーバーを移行する方法は、「自社で移行する」と、「移行サービスを利用する」という2つがあります。

本記事では、それぞれのメリット・デメリットを解説するため、自社にあった方法を見つける参考にしてくださいますと幸いです。

自社で移行する

自社で移行する場合、ファイルサーバー移行に関する知識を持ったエンジニア等の人材が必要となります。

移行する時間や手間はかかりますが、移行サービスを利用する場合よりもコスト削減が可能です。ただし、システム管理のスキル・担当者が少ない場合は、ファイルサーバー移行に膨大なリソースがかかることも想定されるので、慎重に検討しましょう。

移行サービスを利用する

ファイルサーバーを正確に、速く移行したい場合は、プロに依頼するのも一つの方法です。

オンプレミスのファイルサーバーには、企業の機密データが保存されていますので、信頼できる移行サービスを選ぶようにしましょう。

ファイルサーバー移行の目的

そもそもファイルサーバーを移行する目的とは何でしょうか。貴社がファイルサーバー移行すべきか否かの判断に役立つ、4つの目的を紹介します。

ハードウェアの更新

ハードウェアは精密機械なので、使用年数に応じて古くなっていきます。ファイルサーバーのOSやハードウェアが古くなると、パフォーマンス低下が感じられることもあります。

ファイルサーバーのパフォーマンスが低いということは、組織の生産性も下がるおそれがあるので、サポート切れや契約期間切れのタイミングでハードウェアの更新を考えるとよいでしょう。

運用管理性の向上

長く同じファイルサーバー環境を運用している企業では、ファイルサーバーが分散されている傾向があります。

情報システム部門としては、分散されたファイルサーバーを、セキュリティやコンプライアンスを遵守した上で管理することは非常に困難です。運用管理にかかる負担が増えれば、ITコストも増しますので、現状の運用管理負担を軽減することが大切です。

コストの削減

複数のファイルサーバーに分散すると、運用コストが想定以上にかかることもあります。なぜならば、それぞれのリソースを100%使いきることなく終わっている場合がほとんどだからです。これは企業にとって「遊休資産」となり、資産を有効活用できていないことを示します。

こうしたファイルサーバーを移行して1つに統合すると、サーバー運用コストが削減できます。

セキュリティの向上

長く同じファイルサーバー環境を運用している場合、セキュリティリスクが上がっていきます。なぜならば、サイバー攻撃は日々高度化しているからです。

さまざまなセキュリティリスクの脅威に対応するために、ファイルサーバーの更新も検討すべきと言えます。

クラウドコンピューティングの活用

2019年のクラウドサービスを利用している企業の割合は64.7%と近年非常に高まっており、

その中でもサービスの内容については、「ファイル保管・データ共有」の割合が56.0%と最も高くなっています。※

クラウドコンピューティングは、従量課金制で料金が発生するため「適正コストを保てる」というメリットもあり、また、以前よりインターネット通信速度が向上したことで、クラウドストレージを活用する企業が増えています。

※参考:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd252140.html

ファイルサーバー移行の際の注意点

データバックアップ

ファイルサーバーの移行で気を付けたいポイントは、移行データの破損です。移行中になんらかの障害が発生すると、移行しようとしているデータの一部だけでなく、ファイルサーバー内のデータすべてが破損する危険性があります。

これらのリスクを防ぐために、事前にデータのバックアップを取ることが重要です。

優先順位を決める

ファイルサーバーの移行には時間がかかります。データ量が大きくなればなるほど、その時間は長くかかります。業務に支障をきたさないようにするため、データに優先順位をつけ、業務に必要なデータから移行することが大切です。

データ転送速度の監視

ファイルサーバー移行作業中は、転送速度や負荷により、ファイルサーバー移行に時間が変動します。大きいファイルを移行するときほど負荷が大きくかかるので、転送速度を監視して、データを小分けにするなどして負荷のバランスを調整しましょう。

逆に、サーバーにかかっている負荷が想定以上に低い場合は、負荷が大きくなりすぎない程度に転送量を増やすことで時間の短縮につながります。

データ移行後の教育・アナウンス

ファイルサーバーを移行したことによって、ファイルへのアクセス方法、ショートカット、運用フローなどが変わる場合があります。その場合は、ユーザーにアクセス方法や情報を伝達する必要があります。

情報共有に漏れがあると、業務に必要なデータへのアクセス方法が分からず、混乱が予想されます。影響のある部署には事前にアナウンスをして、混乱を予防するようにしましょう。

ファイルサーバー移行におすすめの法人向けサービス

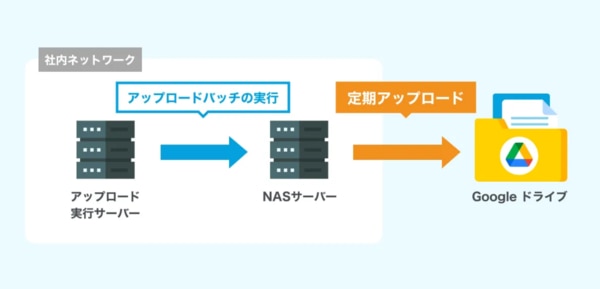

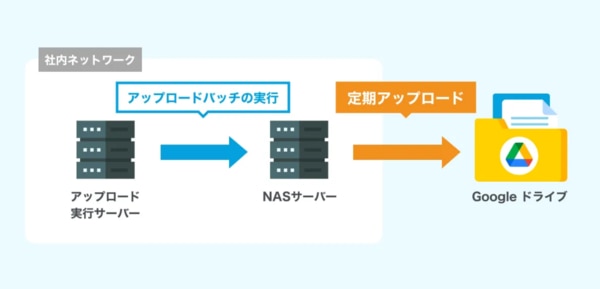

アップロードバッチプログラム「ドライブトランスファー」

ドライブトランスファーは、吉積情報株式会社が開発したアップロードバッチプログラムです。

ドライブトランスファーは、Google ドライブ に大量ファイルをアップロードするためのバッチプログラムで、以下のようなケースでの利用を想定しています。

- 数万のファイルをファイルサーバから Google ドライブに移行したい

- 定期的に Google ドライブ にファイルをアップロードしたい

ファイルを単純にアップロードするだけでなく、クラウド上でファイルが重複するのを避けるためのオプションも備わっています。

内部的に Google ドライブ API を利用していますが、ドライブ API 特有の制限(API 実行回数制限等)を考慮した機能になっているため、アップロードの確実性が高いサービスになっています。

事例: NAS サーバからの定期アップロード

動作環境:

OS Windows Linux/Mac

必須条件 Java8以上

ファイルサーバーを移行サービス「ドライブトランスファー」はこちら

吉積情報株式会社では、「Google ドライブ をもっと活用したい!」

そんな企業様に機能拡張をご用意しています。ドライブトランスファーをはじめ、共有ドライブのセキュアな運用管理マネジメントツール等、Google ドライブの一歩進んだ活用をご支援いたします。

Google共有ドライブの可視化で組織のファイル運用課題を解決できる「共有ドライブマネージャー」

安全な社外やりとりをGoogleドライブ1つで実現できるソリューション「Cmosy」

%20(1).png?width=1080&height=227&name=YOSHIDUMI_01%20(3)%20(1).png)