業務データをGoogle ドライブ に集約管理できる 共有ドライブとは

複数メンバー間でのファイル共有スペースを作成できる

共有ドライブのかつての名前は「チームドライブ」と呼ばれていました。こちらの方がその用途はイメージしやすいかもしれません。

共有ドライブは、ある組織が、部署・用途・プロジェクト単位でファイルを管理することができる機能です。

いわゆるオンプレミスのファイルサーバーのクラウド化する上での代替的な位置づけ・機能だと考えることができるでしょう。

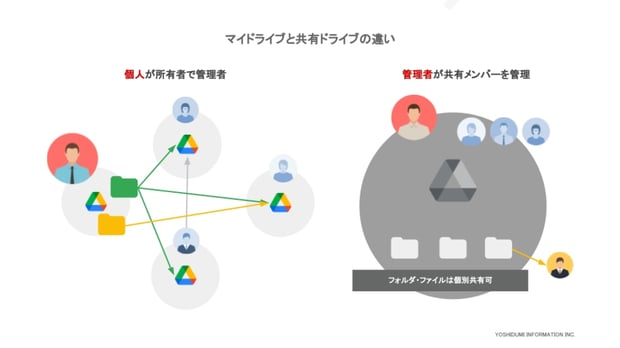

マイドライブと共有ドライブは仕組みが大きく違います。

マイドライブにおいては、ファイル・フォルダともに「個人が所有し、個人が権限を管理する」という形になっています。

削除も共有管理も、ファイル作成者(オーナー)の思いのままです。

つまり利用社員自身が自由に管理できるあくまで個人領域となっています。

一方で共有ドライブは、ファイル・フォルダ共に「個人ではなく組織が所有」し、「各ドライブに割り当てられる管理者が共有メンバーの管理する」という形になります。

ドライブの管理者の設定に応じて、ファイルに対してできる共有範囲や操作が決まってくるので、格納される業務ファイルに対する共有を適切に制限することができます。

Tips

もとからある「共有アイテム」との違いは?

「共有」というと、「 Google ドライブ の「共有アイテム」とは違うの?」と思われるかもしれません。

Google ドライブ の画面で左のメニューに並ぶ「共有アイテム」ですが、これは「他者のマイドライブから共有をされたフォルダ・ファイル群」が時系列で表示される場所です。

検索の対象とはなりますが、本記事における「共有ドライブ」とは別のものとなります。

少し名前が「共有」で被り混乱しやすくなりました。

共有ドライブを組織で利用するのはどんなシーン?

共有ドライブはどのようなシーンで作成し、運用すべきでしょうか?

お勧めとしては、営業や経理、総務といった事業部門や、顧客やプロジェクトごと、つまり連携するメンバーが異なる単位で作成し、利用するのが大変便利です。

社内の部門であれば、その部門で必要な事務書類等を置いておくことが想定されます。

プロジェクトであれば、社内の担当者だけでなく、(設定をすれば)社外のユーザーを招待することもできます。

必要なデータ等を保管しておけば、簡単に情報共有ができます。

共有ドライブ は管理者にとってもメリットが多い(次記事)

今回は利用者の目線で共有ドライブを説明してきましたが、この共有ドライブのメリットは利用者側だけにあるわけではありません。

むしろ、それ以上に管理者にとってのメリットが沢山ある機能なのです。

次の記事ではその管理面のメリットと具体的な機能について説明していきます。

【管理者編】共有ドライブとは?Google Workspace 上のファイルサーバーで組織のデータを効率管理しよう